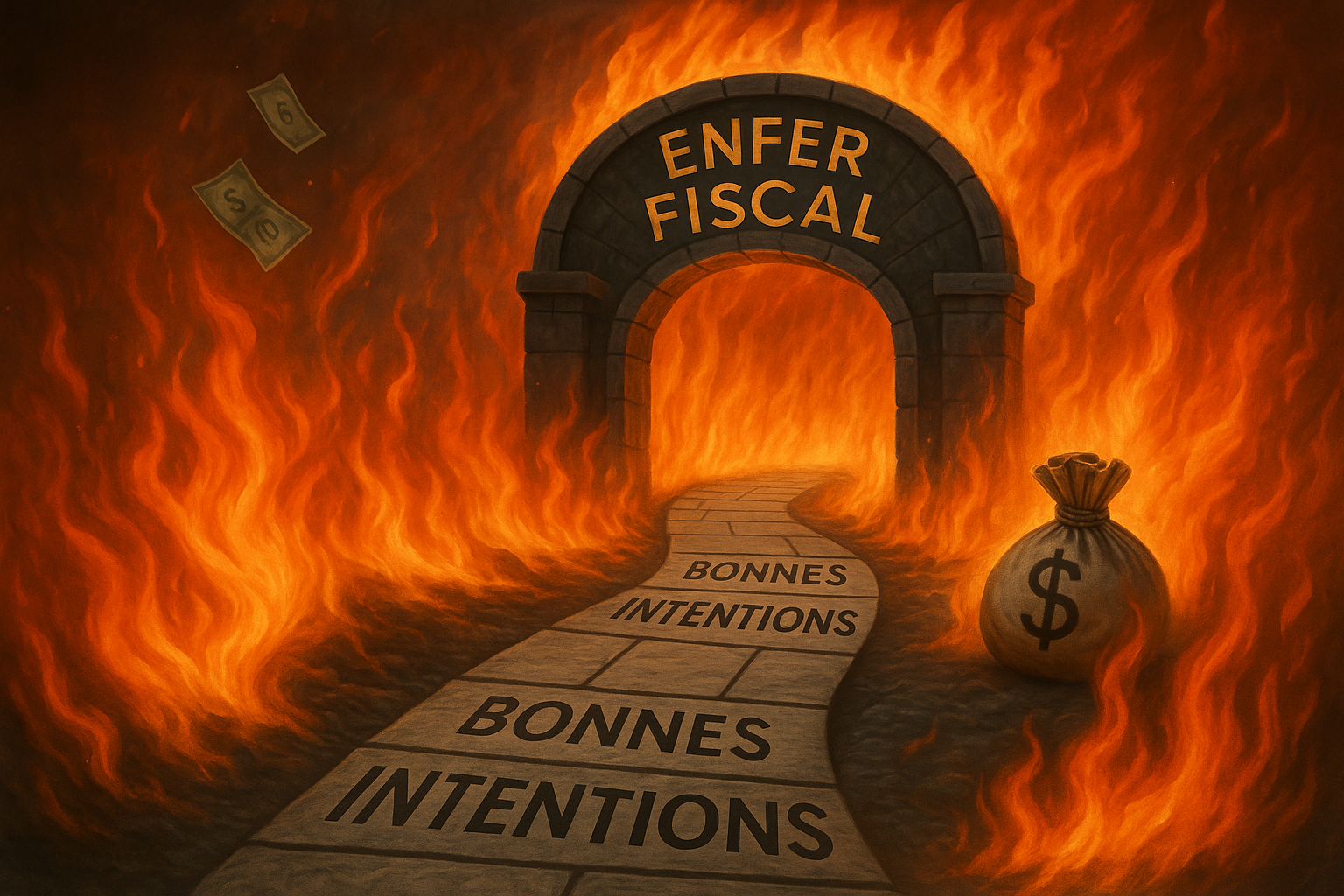

La votation du 30 novembre sur l’initiative des jeunes socialistes sur les successions en vue d’utiliser le produit du nouvel impôt « pour lutter contre la crise climatique de manière socialement juste et pour permettre la transformation de l’ensemble de l’économie nécessaire à cet objectif » a peu de chances d’être acceptée si l’on en croit les sondages. Elle n’en continue pas moins à faire des vagues à l’étranger par son rôle d’épouvantail sur les candidats très fortunés qui pouvaient être séduits par notre pays. Et l’on ne peut leur jeter la pierre : qui a envie de laisser à l’État la moitié de sa succession pour les montants dépassant 50 millions de francs suisses, quel que soit le lien de parenté avec ses héritiers !

Initiative inconstitutionnelle ?

Il faut dire que les initiants ne se sont pas embarrassés de contraintes familiales ou conjugales, puisque même la veuve ou le veuf ne serait pas épargné(e) si l’on lit bien le texte de l’initiative. Quant à la progressivité de l’impôt, le principe est bien respecté, mais de manière quantique, puisqu’on passe d’un coup de 0 à 50 % ! Ce qui fait dire à Xavier Oberson, avocat fiscaliste et professeur de droit fiscal à l’Université de Genève, dans un podcast disponible sur Geneva Attractive, que de telles clauses « violent le principe de la capacité contributive et de l’égalité de traitement, ce qui serait inconstitutionnel ». Mais comme il s’agit d’une initiative constitutionnelle, on ne pourra la juger comme telle, précise le fiscaliste genevois.

Impôt sur la fortune

Ce nouvel impôt fédéral serait d’autant plus dur à avaler pour les personnes concernées que les cantons suisses, et parfois les communes, appliquent déjà un impôt sur la fortune, variant selon les cantons. Impôt sur la fortune que la Suisse est l’un des rares pays à avoir conservé, comme le rappelle le professeur Oberson. Sans compter les impôts cantonaux sur les successions (et donations) déjà existants, qui exonèrent cependant partout le conjoint survivant (à l’exception du conjoint d’un forfaitaire à Genève) et dans la plupart des cantons les enfants.

Les paradis fiscaux étrangers

La crainte de voir les candidats à l’exil fiscal renoncer en nombre aux cieux helvétiques, même en cas d’échec de l’initiative, n’est sans doute pas dénuée de fondement. « Il y a un dégât d’image, car on sait maintenant à l’étranger que de telles initiatives sont possibles en Suisse, témoigne Aubin Robert, juriste fiscaliste auprès d’Avacore Wealth Planning à Genève. En outre, la concurrence s’avère rude, notamment en Europe, pour attirer ces contribuables, qu’ils soient déjà établis ou prêts à quitter la Suisse. Parmi les destinations phares en Europe, on peut mentionner l’Italie, Monaco, le Portugal ou la Grèce, et plus loin Dubaï ou l’île Maurice. » On trouvera une analyse comparée de ces paradis fiscaux dans l’article de mon confrère Luigino Canal consacré à cette thématique dans le prochain numéro du magazine Bilan, à paraître le 28 novembre.

Aubin Robert, juriste fiscaliste auprès d’Avacore Wealth Planning

Recettes fiscales insignifiantes…

Si l’on en revient à l’objectif louable de mesures (très floues) sur la protection du climat, on peut s’interroger si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Autrement dit, que rapporterait effectivement cet impôt ? C’est pour répondre à cette question que Marius Brülhart, Professeur d’économie politique de l’Université de Lausanne, s’est livré à une analyse préparée à l’attention de l’Administration fédérale des contributions. Il en ressort que sur la base des fortunes qui pourraient être assujetties au nouvel impôt, l’initiative n’en concernerait que 0,02 %.

Mais quelles pourraient en être les recettes nettes ? Si l’on tient compte du fait que sur la population touchée une part non négligeable choisirait l’exil, à quoi il faudrait ajouter toutes les personnes qui renonceraient à venir s’installer dans notre pays, le professeur Brülhart estime l’effet net à un montant compris dans une fourchette entre moins 700 millions et plus 300 millions de francs. Même, comme le précise l’expert, l’analyse néglige certains facteurs car impossibles à quantifier, comme les éventuelles « mesures d’évitement fiscal » mentionnées dans les dispositions transitoires du texte de l’initiative. Mais comme ces différents facteurs produiraient des effets contraires, on peut raisonnablement se baser sur cette estimation comme base de réflexion. On est de toute façon loin des 6 milliards de francs articulés par les initiants.

… mais des dégâts économiques majeurs

Au bout du compte, on pourrait juger cette initiative presque inoffensive, puisqu’elle serait quasiment neutre sur le plan fiscal au plan national. Avis que contesterait sans doute avec vigueur la majorité des cantons qui sont vent debout contre ce texte qu’ils jugent très nocif pour les raisons déjà évoquées, et pour les pertes fiscales attendues en matière d’impôt sur le revenu et la fortune. Mais également pour la mise en difficulté de la succession pour les entreprises familiales dès lors que leur valeur dépasserait le seuil des 50 millions de francs. Car c’est l’autre point noir de l’initiative : les héritiers, quels qu’ils soient, devraient assumer cette nouvelle charge fiscale au moment de la succession. Pour les initiants, cela ne devrait pas poser de problèmes particuliers puisqu’ils suffiraient à ces héritiers, qui ne disposeraient pas des liquidités nécessaires, soit d’emprunter pour régler les montants dus au titre des droits de succession, soit de vendre une fraction de leurs parts dans l’entreprise.

Sur le papier, cela paraît très raisonnable, surtout quand on ne s’est jamais frotté au monde réel ! Car on sait que les transmissions d’entreprises constituent déjà un processus complexe et loin d’être facile. Si les repreneurs de l’entreprise, qui ne disposent généralement pas des liquidités nécessaires, doivent s’endetter lourdement, ce n’est pas une option très réjouissante. « Sans compter, comme le relève Aubin Robert, que le prêteur exigera des garanties. La solution la plus radicale sera de céder tout ou partie de l’entreprise. Mais avec le risque de devoir vendre dans les pires conditions, pour se traduire par un bain de sang. Quant à la solution d’une cession partielle à un tiers, elle va entraîner une perte de contrôle de la société, car personne n’a envie de devenir actionnaire minoritaire dans une société familiale. En revanche, les grands gagnants de ce nouvel impôt pourraient être les fonds d’investissement qui seraient alors en position de force pour acquérir ces entreprises à prix cassés, sous la pression du fisc. »

Traitement préférentiel aux actifs professionnels

La problématique liée à la protection de la transmission des entreprises familiales en cas de succession ne constitue évidemment pas une découverte pour les fiscalistes, tant en Suisse qu’à l’étranger. En fait, comme l’explique le rapport sur l’impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE, la plupart des pays faisant partie de cette organisation « accordent un traitement fiscal préférentiel aux actifs professionnels de manière à faciliter la transmission des entreprises individuelles familiales et à leur permettre de survivre au décès de leur fondateur ».

Ce traitement préférentiel « consiste le plus souvent en l’exonération totale des actifs professionnels ou un abattement sur leur valeur imposable, mais peut aussi prendre la forme de taux d’imposition plus bas, de règles de valorisation préférentielle et de période de report ». Par ailleurs, « les pays subordonnent généralement l’application du traitement préférentiel à un ensemble de conditions, par exemple d’avoir détenu l’entreprise pendant un certain temps ou d’en avoir détenu une certaine part. (…) Les héritiers peuvent être contraints de conserver les actifs pendant un certain temps ».

Le cas français

Pour être plus concret, prenons le cas de la France, qui applique en matière successorale en ligne directe des impôts progressifs, dès 100 000 euros. Au-delà de cette franchise, les 8 037 euros suivants sont imposés à hauteur de 5%, puis de 10 % pour la tranche allant jusqu’aux 12 109 euros suivants, pour atteindre 45 % au-delà de 1 805 677 euros. Ce barème s’applique par part héréditaire, c’est-à-dire à chaque héritier. Avec une telle taxation, il ne devrait logiquement ne plus subsister aucune entreprise familiale de taille moyenne ou grande au fil des générations.

Or il suffit de jeter un œil sur le classement des dix plus grandes fortunes françaises, telles qu’elles sont répertoriées par le magazine Challenge, pour s’apercevoir qu’il s’agit uniquement d’entreprises familiales, comme Aubin Robert nous le fait remarquer : famille Hermès (Hermès) ; Bernard Arnault et famille (LVMH) ; Alain et Gérard Wertheimer et leur famille (Chanel) ; Laurent, Marie-Hélène et Thierry Dassault et leur famille (groupe Dassault) ; Rodolphe Saadé et sa famille (CMA CGM) ; Xavier Niel et sa famille (Iliad) ; Gérard Mulliez et sa famille (Groupe Mulliez) ; Emmanuel Besnier et sa famille (Lactalis). Et ce n’est que la pointe émergée de l’iceberg, ajoute notre interlocuteur : « Il suffit d’examiner le CAC 40 – l’indice principal de la Bourse de Paris – pour constater que de nombreuses grandes sociétés sont des entreprises familiales. On notera par ailleurs que la 500e fortune professionnelle se situe encore largement au-dessus de la limite des 50 millions de francs suisses, si l’on veut prendre un point de comparaison avec le seuil fixé par l’initiative en Suisse. »

Pacte Dutreil

On devine aisément que la France fait partie de ces pays qui ont pris des mesures protectrices à l’égard des biens professionnels, comme nous le confirme Aubin Robert. C’est le fameux « Pacte Dutreil », qui permet de bénéficier d’un abattement – une franchise – de 75 % de la base taxable, que ce soit sur les droits de donation ou de succession. « Cela a déjà un effet de levier énorme, s’exclame notre interlocuteur. Pour obtenir cet abattement, il faut cependant remplir certaines conditions, notamment liées au pourcentage du capital détenu par la famille, selon que la société est cotée en Bourse ou non. Par ailleurs, un des signataires du pacte Dutreil doit être un dirigeant actif dans la société. Enfin, les titres doivent être conservés au moins six ans. L’objectif du législateur, conclut le fiscaliste, est d’assurer la pérennité de l’entreprise au sein de la famille. Ce dispositif est malheureusement sous le feu des critiques. On peut s’attendre à un durcissement afin de limiter les effets d’aubaine. Une suppression pure et simple serait une véritable catastrophe. »

Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain

L’absence de telles clauses assurant la bonne transmission des entreprises familiales constitue à elle seule une raison suffisante de rejeter une initiative susceptible de causer de graves dégâts à notre tissu économique. Pour autant l’augmentation massive de la part des héritages dans le PIB constitue une source d’inégalité croissante. Une imposition plus élevée des successions et donations constitue une piste de réflexion, malgré son impopularité, comme le pensent de nombreux économistes. Mais il doit être conçu de manière équilibrée et intelligente, en tenant compte de tous les impôts existants et des biens professionnels. On y reviendra dans une chronique ultérieure.